三位一体主日礼拝(2025年6月15日)(白)

箴言8章1―4節、22―31(旧 1000)

ローマの信徒への手紙5章1―5節(新279)

ヨハネによる福音書 16章12―15節(新200)

昔も今も、私達は教会のあり方や自分の信仰について悩むことがあります。先ほど読んでいただいた旧約聖書の箴言や、パウロが書いた様々な手紙は難しいと言われがちですが、自分自身の信仰的な悩みに向き合いながら読む時、神のメッセージを聞き取ることができます。そしてまた同じように教会全体にも信仰的な課題が与えられますから、共に祈り乗り越える道を探ることで、神の祝福が与えられるのです。

本日は、福音書を紐解く前に、ローマによる信徒への手紙から聞いてまいりましょう。ローマというと、その中心にはあのバチカンがあります。世界で最も小さい国家でありながら、カトリックの中心として世界に大きなな影響を与える場所です。

ローマはかつて皇帝を神と崇め、キリスト教を否定し信徒を迫害していたのは有名な話です。そんな辛い環境でも、イエス様を信じる人々はローマで集会を行なっていました。伝道者パウロはそんな信徒たちに向けて、遠く離れたコリントから信仰の慰めや励ましや導きの手紙を書き送ったのです。

パウロはローマで殉教したと言われています。パウロ本人もいずれ自分がローマで殉教するであろうことを知っていました。それでも、彼は福音を恥とすることなく、イエス・キリストが示された愛は世界の全ての人々を救う原動力になると確信していました。その為に自分が天国を信じ、死を恐れず殉教することが必要ならばそのように導かれるだろうと信じたのです。

パウロは元々このような強いキリスト教信仰を持っていたわけではありません。むしろその逆で、ファリサイ派の一員としてキリスト者を神の敵と信じ込み、牢に送り込み殺害するという見当違いの罪を犯したのです。しかしイエス様に天から直接語りかけられ、自分自身の間違いを示され悔い改めます。パウロは、自分が途中で倒れても、救いと平和の神を伝える人々が現れて自分の働きを引き継いでくれるとわかっていました。

改めてローマ書の5章2節を見てみましょう。「このキリストのお陰で、今の恵みに信仰によって導き入れられ、神の栄光にあずかる希望を誇りとしています。」難しい表現ですが、思いっきりわかりやすく解釈するならば「イエス様を信じる信仰は豊かな恵みを与えてくれて、神様にも愛される、と胸を張って言える」と理解することができるでしょう。

イエス様によって生まれ変わったパウロは、自分に才能があるとか、財産を持っているとか、社会的地位があるとか、そう言った個人的なことを誇ることは無駄だと思い知りました。それどころかそのようなものを「ちりあくた」だと言いました。自分自身に誇れるものは何一つなく、ただ素晴らしい神の子、主イエスを知り、主イエスが共に歩んでくださっているということだけを誇る、つまり「主を誇れ」と示したのでした。

私たちはこの世では悩みや困難、苦労や苦しみがあります。これらをまとめて「艱難辛苦」などと呼び、「艱難辛苦なんじを玉とす」という言葉もあります。「困難や苦労は、あなたを磨いて素晴らしいものにしてくれる」という意味ですが、艱難辛苦の真っ只中で、自分の信念だけを支えにでそんなふうに行動し続けるのはよほど精神力の強い人だけでしょう。

世の人々の妙な誤解や、間違った思い込みに晒されながら、上手くいけば妬みから足を引っ張られたり嫌味を言われたり。うまくいかず落ち込んでいる時には、傷口に塩を塗られるような屈辱を受ける。それでも必死で耐えて、無責任な外野のようなことだけ言っている人にも救いが訪れるといいなと希望を持つ。この世の基準で言えばお人好しの大馬鹿者、ということになるでしょう。

しかし私達に与えられている聖霊なる神はそれを望むのです。神の愛が私たちの心に注がれていることを実感し、委ねていく。自力でやろうとするのではなく、神様が何を望んでおられるのか心を研ぎ澄ませながら耐え、その先にはきっと希望があると信じ続ける。それが「苦難をも誇りとする」ことであり、「苦難は忍耐を、忍耐は練達を、練達は希望を生む」という言葉の意味なのです。この希望が今、私達にはこの教会によって与えられているのです。

さて、最後に本日の福音書であるヨハネ福音書についても耳を傾けましょう。ヨハネ福音書は4つの福音書の中で最後に書かれたもので、地中海世界にキリスト教が大きく広がっていった頃にまとめられました。キリスト教が成立していく過程で、ユダヤ教や、ギリシャ哲学を信じる人々と渡り合い、論争を繰り返し、迫害を受けながら、前進していきました。

そのような中、信徒自身も何が正しいのか混乱することもしばしばでした。それでもさまざまな思想や教えに教えに取り囲まれながらでも、自分自身に神の愛が注がれていることを信じ、祈り続けていくならばおのずと自分はどう生き何を選ぶべきかさえも分かってくる、それが聖霊の働きであり、神様ご自身が私たちの中心にいらっしゃることが見えてくる。初めの信徒たちはそうやって忍耐することで人として洗練されてゆき、希望を失わない信仰を獲得していったのです。

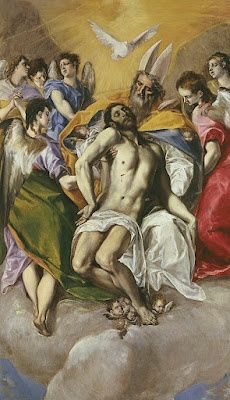

「父、御子、聖霊の神」という表現は、教会の始まりに、初代教会の人々が、間違った教えに陥らない為に、教会の神様とはどなたなのかを示す為に、三位一体という考え方を打ち出しました。

難しい考え方に発展するのですが、ようは神様は、あなたの優しいお父さんと呼んでもらいたいということと、友達として心配する神様であり、教会は同じ愛の思いをもって、あなた自身に注入する神ご自身であることが、この「父、御子、聖霊の神」によって示されているのです。

0 件のコメント:

コメントを投稿